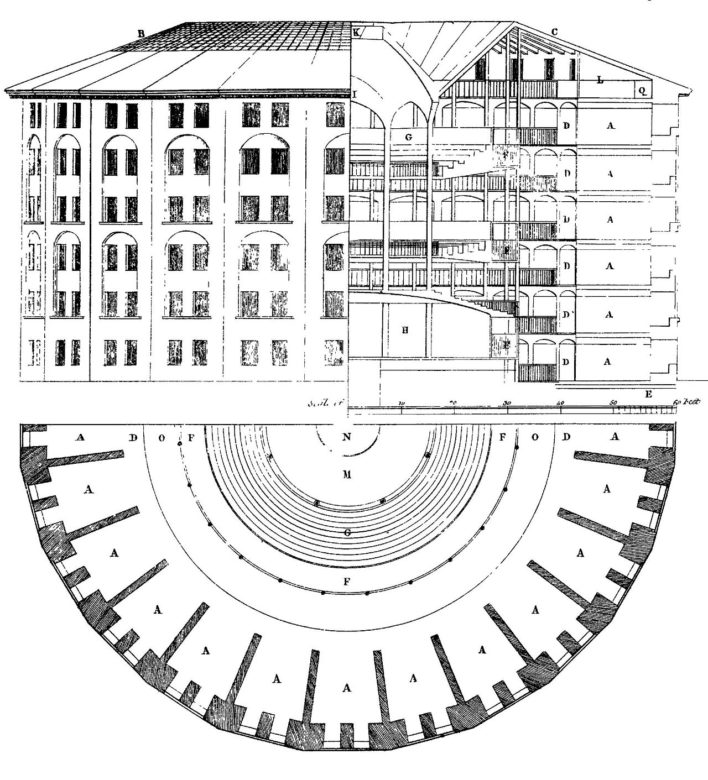

Dans Surveiller et punir, Michel Foucault montre de façon aussi précise qu’effrayante comment s’est développé dès le XVIIIesiècle un art de la discipline, aussi bien dans les casernes et les hôpitaux que dans les écoles et les prisons. Chaque personne se trouve insérée dans un jeu toujours plus étroit de mécanismes – de « dispositifs » – qui s’ajustent à lui et produisent un savoir très fin sur lui au bénéfice du pouvoir qui agit au sommet du mécanisme, et contraint ainsi toujours plus étroitement les corps et les esprits. L’expression la plus éclatante de cet élan disciplinaire est l’invention du Panopticon, une architecture circulaire dans laquelle chaque individu, et notamment chaque prisonnier, est constamment sous le regard d’une pièce centrale qui permet de voir sans être vu. Le mécanisme de contrôle joue ainsi de façon permanente, même sans personne pour l’exercer effectivement, et interdit toute autonomie à l’individu contrôlé et plié à un ordre déterminé.

Foucault insiste discrètement sur la façon dont l’idée d’une organisation en cellules et d’un ensemble de règles soigneusement déterminées, provient du monachisme. Il néglige cependant d’aller au bout de son idée en montrant comment ce contrôle permanent au sein d’un système omniscient qui enserre l’individu dans le moindre aspect de son existence n’est guère autre chose qu’une transposition sociale et politique de l’omniscience d’un Dieu qui observe et sait tout de chaque homme, et souhaite sa conversion. Nul besoin de regarder très loin pour constater que ces dispositifs de contrôle n’ont fait que s’accroître depuis à un point que même Foucault il y a 40 ans ne pouvait soupçonner, grâce à un système effrayant de technologies qui permettent à un pouvoir donné de contrôler les individus d’une façon incroyablement étroite.

Ce système est donc né de la dévitalisation de principes spirituels chrétiens, travestis au service d’un pouvoir politique singeant un Dieu souverain et vengeur, qui s’informe (savoir) et qui juge (pouvoir). Si l’on croit, contrairement à Foucault, que la foi chrétienne n’est pas morte et peut encore irriguer la société, quelle réponse peut-elle apporter ?

Rien n’est envisageable sans purger notre représentation du pouvoir de ce qui l’encombre, à savoir ce Dieu justicier qui sait tout et nous impose un ordre, comme un monarque absolu. Cette conception n’a rien de biblique : au contraire, c’est à chaque fois qu’un roi d’Israël agit en monarque que les abus commencent. Que l’on pense à Saül, qui craint le pouvoir et devient franchement dépressif, à David qui utilise l’appareil d’État pour faire mettre à mort Urie et épouser Bethsabée, ou qui a l’orgueil de vouloir recenser son peuple, ou encore à Salomon, dont la sagesse le cède à la recherche de gloire dans le Temple (pour Dieu) et le palais (pour lui) qu’il fait concevoir par un architecte égyptien et construire par le peuple hébreu, sous le régime de la corvée, et qui finira, pour des motifs diplomatiques, par vivre avec mille femmes ou concubines étrangères dont il laissera tous les cultes se développer à Jérusalem.

Au contraire de cette volonté de puissance, c’est la figure du berger qui est donnée en exemple : Et toi Bethléem, Éphrata, le moindre des clans de Juda, c’est de toi que me naîtra celui qui doit régner sur Israël […] Il se dressera, il fera paître son troupeau par la puissance de Yahvé, par la majesté du nom de son Dieu (Mi 5, 1.3). Le chef d’Israël est un pasteur, un berger, né dans l’humilité du plus petit des clans ; non pas un chef puissant, mais un bon pasteur qui connaît ses brebis et que ses brebis connaissent, celui qui donne sa vie pour ses brebis (Jn 10, 14-15). Le modèle de l’homme politique, ce sont les bergers, ces pauvres employés passant la nuit dehors et qui sont appelés à la crèche pour contempler le Sauveur. Face à lui, le pouvoir paranoïaque d’Hérode, qui trahit son illégitimité par la peur qu’il a de perdre son trône et le massacre qu’il déclenche en espérant supprimer « le roi des Juifs ». Il se destitue ainsi lui-même.

Écoutez, rois, et comprenez, crie le Sage à ceux qui dominent la multitude et s’enorgueillissent d’une foule de nations (Sg 6, 1-2). Ce sont eux, les puissants, dont le Très-Haut inspectera les œuvres et scrutera les desseins (Sg 6, 3). Que doivent-ils donc comprendre ? Que celui qui sauve vit en communion à la fois avec Dieu et avec son peuple, dans l’amour de la vraie Sagesse, fût-elle scandale pour les juifs et folie pour les païens (1 Co 1, 23).

En effet, le mystère de l’Incarnation, du véritable Dieu-avec-nous, est celui d’une communion autour de celui qui s’est fait petit enfant, pauvre parmi les pauvres, et plus tard d’un peuple qui se réunira et regardera vers celui qu’ils ont transpercé (Za 12, 11), parce qu’il s’est donné au service de tous : et moi, une fois élevé de terre, j’attirerai tous les hommes à moi (Jn 12, 32).

Le trésor de l’Église pour la société est celui de la création d’une vraie communion dans laquelle tous se reconnaissent libres, égaux et frères car enfants d’un même Père, qui ne les regarde pas d’un lointain inaccessible, mais déchire les cieux et descend (Is 64, 1) pour se faire le plus petit parmi nous et témoigner de l’amour infini du Père pour chacun d’entre nous. Chaque eucharistie, chaque liturgie célébrée, dans la moindre paroisse, est fondatrice d’une communion exemplaire pour toute la société : là peuvent s’expérimenter, dans le respect de la dignité de chacun, l’attention aux plus pauvres, la destination universelle des biens et la conversion écologique.

Tout pouvoir vient de Dieu (Rm 13, 1), mais Dieu ne l’octroie pas d’en-haut : Si quelqu’un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous (Mc 9, 35).